企业上半年财报显示,2025年,模拟芯片正走出周期性低谷,加快复苏步伐。面向人工智能、汽车电动化、通信技术演进、光伏技术升级等一系列新兴场景,国内厂商正在从产品性能、工艺协同、设计方法学、封装等多个维度开展创新,逐步向市场参与度不足的高端领域渗透。

走出V型低谷,新兴动能显现

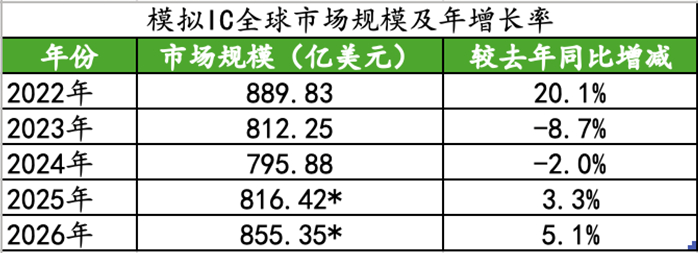

模拟芯片全球市场规模在2022年达到近年来的高点之后,走出了一条“V型"曲线。WSTS(世界半导体贸易统计组织)历年数据显示,2023-2024年,模拟IC市场规模逐年下滑,但2024年的降幅较2023年收窄。2025年上半年,模拟IC市场规模温和复苏4%,预计全年同比增长3.3%,2026年预计增幅进一步增长至5.1%。

人工智能被视为拉动模拟芯片需求回暖的新兴动能。

在云端AI的部署中,AI服务器、AIDC(AI数据中心)等算力基础设施,正面临严峻的能耗挑战,对电源管理芯片等模拟IC的用量和性能要求持续提升。纳芯微在2025年中报中表示,AI服务器因其超高算力密度、并行处理架构与严苛能效要求,对模拟芯片产生了远超传统服务器的需求,例如高密度供电、高速数据采集与传输对电源管理芯片、信号链芯片需求较大。

端侧AI同样开辟了模拟IC的增量空间。艾为电子2025年中报显示,智能手机、智能驾驶汽车、平板电脑等终端设备的智能化升级,需要更高效的电源管理芯片来支持高性能计算和长时间使用。此外,终端设备搭载的传感器数量以及传输数据量持续增加,也需要通过模拟芯片进行处理和传输,对高性能、低功耗模拟芯片的需求也在增长。

汽车的电动化、智能化趋势,在提升单车模拟IC用量的同时,催生了新的技术方向。传统燃油车模拟芯片耗用量约160颗,而纯电动车因BMS(电池管理)、OBC(车载充电)、DC-DC转换、电机驱动等模块需求,芯片耗用量可达到翻倍以上。

“以前汽车电源主要是DC-DC(直流-直流转换器)、LED驱动等,现在出现了专门的BMS(电池管理系统)芯片,部分企业靠着快充技术实现突破。汽车的智能化还会带来新的需求,比如车规级传感器、车载网络芯片等,以前汽车里很少有这类产品,现在已经成为标配。”纳微技术创新中心负责人马绍宇向《中国电子报》记者表示。

在通信领域,除了5G技术演进拉动了基站和终端对模拟芯片的需求,光模块也成为新的增长点。思瑞浦在2025年半年度业绩说明会表示,随着无线基站客户需求逐步恢复,AFE等核心产品份额扩大,客户拓展顺利推进,2025年上半年光模块收入同比接近翻倍。

此外,光伏技术升级、机器人加速产业化、医疗健康领域对传感器产品的需求增长等新趋势,都为模拟芯片注入动能,加速景气复苏态势。

高端领域待突围,产品矩阵与生态仍需完善

模拟芯片具有性能指标复杂,设计环节辅助工具少、经验要求高、操作非标准、多学科复合、测试周期长等特点,技术门槛和人才要求极高。近年来国内模拟芯片厂商在产品性能、品质控制和客户服务等方面持续提升,但在市场拓展、产品线、人才、生态等方面,仍与国际领军企业存在差距。

首先是高端领域有待突围。在工业、汽车及高端消费电子等领域,国内拟芯片企业的市场参与度仍需提升。根据Frost&Sullivan数据,2024年中国拟芯片CR10(行业前十名市场占有率)占比38.1%,其中海外厂商占比达33%:而在汽车模拟芯片这一细分领域,CR10占比则为86.1%,其中海外厂商占比达84.3%。

其次是产品矩阵不够完备。艾为电子在2025年中报的经营风险部分提到,相较于公司现有1500余种芯片产品型号,同行业集成电路国际巨头拥有上万种芯片产品型号,涵盖了下游大部分应用领域,“一旦国际巨头企业采取强势的市场竞争策略,将会对公司造成竞争压力

模拟芯片技术要求高、“吃经验”的特点,使产业对高端人才的需求更加迫切。德邦证券研报指出,高端模拟芯片的设计有很高的技术壁垒,任何一点小小的突破都需要付出很大的努力。以家电为例,要充分考虑高参数降额、全面应力控制、多重负载控制、多区域控制、复位等问题。而中国大陆芯片行业起步晚,人才储备量不足,需要国内模拟芯片厂商进行大量研发投入。

此外,模拟IC企业和产业的生态建设仍待加强。业内专家指出,模拟受生态的影响没有数字芯片大,但也造成了国内模拟芯片企业数量多、缺乏头部企业,“小散”企业产品数量不足,难以在各自方案上产生协同。

围绕新兴场景核心维度,把握重点创新方向

在应用场景与市场空间的双重驱动下,国内企业亟需把握切入新兴场景的窗口期,根据最新技术需求调整研发方向,并在工艺开发、系统级封装等方面与产业链上下游形成更加紧密的协作。马绍宇向记者表示,模拟芯片的创新发展有围绕应用场景、推动工艺演进、设计方法学革新三个重点方向。

关注新兴应用场景,是把握模拟芯片技术趋势并驱动技术创新的核心。马绍宇为记者举了一个例子,AI的爆发,带动了服务器和数据中心领域的需求增长,而数据中心对电源的要求有两个核心维度:一是功率密度,数据中心对体积要求高,需要在有限空间内实现更高功率;二是功率效率,以降低能耗成本。

“多年来,电源管理芯片一直在追求更高的功率密度和效率,比如以前1000瓦的电源需要很大体积,现在小型化程度大幅提升;碳化硅、氮化镓等宽禁带半导体材料的应用,也是为了解决能量效率和密度的问题。”马绍宇表示,“所以围绕新兴应用的功率器件革新、电路拓扑优化、封装技术升级,会是重要趋势。"

在工艺方面,BCD(双极-CMOS-DMOS混合工艺)是当前模拟IC行业的主流工艺。在此基础上,纳芯微、恩瑞浦、艾为电子等模拟IC企业,正在推进OT(客户自有工具)工艺,加强与代工企业的协同,更好地优化、定制芯片。思瑞浦在中报提到,加快推进含有自有工艺能力的12寸COT产线的建设,提升晶圆端产能自主和成本竞争力。艾为电子表示,COT工艺在报告期内取得突破性进展,大幅提升了产品核心工艺竟争力。马绍宇表示,目前拟工艺有三个主要趋势。一是电压更高,汽车领域的48伏系统、800伏高压电池,都是为了实现“轻量化、高扭矩”的目标,驱动模拟工艺向更高电压方向发展,这也是纳芯微推进COT工艺的初衷之一。二是功率密度更高,芯片能处理的电流更大,这是纳芯微开发定制化工艺的重要原因:三是芯片尺寸更小,除了BCD工艺,特色工艺的集成也是重要趋势,比如集成霍尔元件、磁阻元件等,能提升芯片的集成度和性能。

在设计方法学方面,协同仿真能力将成为重要趋势,能大幅提升前期验证的充分性,降低研发成本,保证研发质量。“我们在工程仿真领域还在构建'从系统、封装到芯片’的协同仿真能力,在设计早期就能评估EMI(电磁干扰)、可靠性、热效率等关键指标,把问题解决在前期,减少后续迭代次数。虽然这一趋势在模拟芯片领域不是特别显性,但我认为这是未来的重要方向,如果在协同仿真等设计方法学上落后,可能会被同行弯道超车。"